Stemmario delle Famiglie nobili e notabili del Sud Italia. Ovvero delle Famiglie Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.

Arma: d'argento caricata e ripartita ognuna di due occhi umani al naturale, con la campagna di verde, al monte di tre cime, sormontato da un Cipresso. (Gilberto Quattrocchio). L'aspetto più interessante di questa versione dello stemma di Famiglia riguarda la presenza del cipresso, espressione dell'anelito imperituro verso l'imperituro ideale. La "Giovane Italia" adottò come emblema un cipresso con il motto "Ora e Sempre" e lo chiamò "Albero della Vita".

Gli stemmini sono stati realizzati consultando antichi manoscritti inediti, tra i quali il "Fizzarotto", conservati presso Biblioteche Nazionali, Archivi di Stato e Biblioteche Universitarie.

NAPOLI

Century XIV secolo

Angelus Quatuoroculi - anno 1310 - Napoli, (Campania) - Quattrocchi

Autore:Bernabeo A.R.- Editore:Esculapio-Anno:1996 -"Da empirismo a scienza applicata".

La necessità di studiare i processi formativi della Medicina nei suoi aspetti pratici e scientifici ha acquisito fisionomia propria sul finire del XVII secolo con l'Histoire de la Medecine pubblicato nel 1696 dal ginevrino Daniel de Le Clerc. In Italia la cultura storico medica ha preso avvio con l'Introduzione alla Storia della Medicina Antica e Moderna del catanese Rosario Scuderi Quattrocchi, uscita a Napoli nel 1794, e con la proposta di Antonio Scarpa (16 novembre 1798) di istituire anche in Italia, come già in Francia, un Corso di Storia Ragionata della Medicina.

ORIGINE DE' COGNOMI GENTILIZI NEL REGNO DI NAPOLI di Gennaro Grande

... di Napoli gli ricevettero per onore nella loro famiglia, la famiglia Carafa in due rami, Quattromani, Quattrocchi, ...

Comunità di Vallata tra Chiesa Madre, Cappellanie e Regia Dogana

Nell'anno 1796 il Presidente della Regia Dogana, Don Giuseppe Gargani che era anche il Presidente della Sommaria a Napoli, mandò i due scrivani del Real Patrimonio Giovambattista Quattrocchi e Paquale del Conte a verificare la veridicità circa quegli ex soci non locati.

Libri, Autografi e Stampe , Palazzo Odescalchi, piazza SS. Apostoli 80. 27 marzo 2013 Roma

Pontano, Giovanni Opera Venezia, Bernardino Viani, 1501. In 2°. Spazi per capilettera, titoli delle opere alla prima carta, nota di possesso Dni Petri Quattrocchi, e un’altra conventuale a seguire, legatura in pergamena floscia del sec. XVII. Nota di possesso coeva manoscritta alla prima carta. RARA PRIMA EDIZIONE delle prose del Pontano, qui riunite in un unico volume. Fu riconosciuto, già dal Sannazaro, come uno dei più fecondi letterati del Quattrocento e forse il maestro assoluto dell’Umanesimo Napoletano, abbracciando nella sua opera numerosi aspetti della vita culturale (non soltanto letteraria) della sua epoca: dall’astrologia, all’etica, all’analisi della società, alla retorica, alla botanica. La presente raccolta include: De Fortitudine, De Principe, Dialogus qui Charon inscribitur, Dialogus Antonius inscribitur, De Liberitate, De Beneficentia, De Magnificentia, De Splendore, De Conviventia, De Obedentia. Valore €3000 / €3500

Antonio Gargano * "Giambattista Vico" * "Giordano Bruno" * "Tommaso Campanella"

Catalogo ragionato della Biblioteca Ventimilliana 1830

Scuderi-Quattrocchi (Rosario) Introduzione alla Storia della Medicina Antica e Moderna. Napoli, 1814. Nella Stamperia Reale. T. 1. 8.o XXIX. S 21.La necessità di studiare i processi formativi della Medicina nei suoi aspetti pratici e scientifici ha acquisito fisionomia propria sul finire del XVII secolo con l'Histoire de la Medecine pubblicato nel 1696 dal ginevrino Daniel de Le Clerc. In Italia la cultura storico medica ha preso avvio con l'Introduzione alla Storia della Medicina Antica e Moderna del catanese Rosario Scuderi Quattrocchi, uscita a Napoli nel 1794, e con la proposta di Antonio Scarpa (16 novembre 1798) di istituire anche in Italia, come già in Francia, un Corso di Storia Ragionata della Medicina.

PERSONAGGI ILLUSTRI DI VIAGRANDE - ROSARIO SCUDERI QUATTROCCHI – MEDICO

Nato a Viagrande (Catania) il 15 ottobre 1767, morto a Verona il 21 maggio 1806. Iniziò gli studi di medicina a Catania, si recò poi a Napoli dove conseguì la laurea e si dedicò anche a studi filosofici. Nel 1749 pubblicò la sua Introduzione alla storia della mediana antica e moderna, prima storia della medicina che sia stata scritta in Italia e che rappresenta altresì il primo tentativo di trattare la storia dell’arte sanitaria senza mettere in prima linea le notizie biografiche, ma tracciando un ampio quadro dell’evoluzione delle idee e dei sistemi nel campo della medicina. Il libro fu ristampato a Venezia (1800), a Milano (1804), a Napoli (1814) e tradotto in francese da Ch. Dillardet (Parigi 1810). Nel 1799 fu chiamato alla cattedra di medicina teorica dell’università di Palermo, nel 1801 ebbe la cattedra di patologia. Nel suo Programma di medicina teorica (Palermo 1804) tracciò il piano di una grande opera di patologia nella quale intendeva affermare un indirizzo clinico nettamente biologico. Nel 1805 abbandonò l’insegnamento. Nel febbraio 1806 intraprese un viaggio di mare e si recò a Trieste, poi a Venezia, quindi a Verona, ove morì.

REGESTO N.4440 - DELL'ANNO 1489 - 9 maggio

QUATTROCCHIO POLIDORO Ascolano. In un atto del 9 maggio 1489 che si conserva nell'Archivio del Monastero di Montevergine come regesto n. 4440, risulta che in tale data fece istanza al re di napoli di concedergli una "Mezzana" a Corneto per far pascolare i suoi sessanta buoi avendo dovuto lasciare an'altra "mezzana", dote di sua moglie, dove ora pascolano "le jumente" del Re. Il Re concede al Quattrocchi nel territorio di Corneto, in agro di Ascoli. REGESTO N.4440 - DELL'ANNO 1489 9 maggio 1489 Foggia. Avendo il magnifico Polidoro Quattrocchi, di Ascoli, dovuto quasi lasciare una "mezzana", dorale di sua moglie "per uso et pasculo de li boi del suo campo", mezzana che ora si pascola "pro maiori parte per le jumente de la...Maestà; perciò egli supplica la Maestà del re che "li voglia concedere in detto terrirorio vostro per ristoro di quella", nel territorio di Corneto, "una mezzana comoda per uso et pasculo de boi sexanta...", affiché "esso supplicante possa fare industrie de campo per lo suo vivere secondo fanno li altri maxari de puglia". Accogliendosi tale supplica, si dà ordine dalla regia Camera a Nicola Caracciolo ("Caracziolo"), "regio dohanerio pecudum apuliae", in data 21 ottobre 1488, dopo accurate informazioni, concede al Quattrocchi una Mezzana in Corneto (XV,75). N.B. Il documento in una copia autentica, si dice estratto in Napoli il 25 giugno 1547. Ind., dalla regia camera della Sommaria.

ANTONIO SALMENA "Morano Calabro e le sue Case illustri"

La Principessa D. Rosa Pignatelli concesse la Cappella del Purgatorio nella chiesa della Maddalena di Morano Calabro « al Magnifico Antonio Quattrocchio, Patrizio Napolitano dimorante da più anni in Morano cum domo et familia » come è scritto nell'atto autentico del 12 Agosto 1749.

I Manoscritti di Agostino Gallo Notizie di Artisti Siciliani dal 1778 fino al 1832

IL RE BORBONE PER L'ESECUZIONE DEL COMPLESSO STEMMA ARALDICO DETTE INCARICO A FRANCESCO QUATTROCCHI (CASERTA-NAPOLI-TRAPANI )

Gregorio De Filippis Delfico (Napoli, 23 ottobre 1801 – Notaresco, 4 maggio 1847)

Politico, poeta e scrittore italiano, nacque da Troiano De Filippis, napoletano, e da Aurora Cicconi, teramana d'origine, figlia del Consigliere di Stato Francesco Cicconi e di donna Teresa Filangeri di Candida della illustre prosapia napoletana,una delle Sette" Serenissime" Casate Illustri napoletane discendente tramite i Sanseverino, da S.Tommaso D'Aquino.La famiglia materna altresi' vanta ascendenze con i Bracamonte de Pegnoranda, nobilissima famiglia spagnola citata anche dal Manzoni nei suoi "I promessi sposi": una curiosita'! una discendente dei conti De Pegnoranda Bracamonte è Eugenia de Montijio moglie di Napoleone III. Sposò Marina Delfico unendo al proprio il cognome della moglie.Visse gli anni della giovinezza a Napoli. Nel 1820 sposò Marina Delfico, ultima della sua famiglia, e unì al proprio cognome quello della moglie. Marina era la figlia di Orazio Delfico e Diomira Mucciarelli,(figlia di Odoardo Mucciarelli, conte d S.Ginesio, patrizio di Ascoli e di Maria Gerolama Tiraboschi, nobile di Jesi e di Senigallia) e nipote di Giovan Bernardino, il fratello maggiore di Melchiorre. La famiglia Mucciarielli era imparentata con le più antiche famiglia marchegiane Malaspina, Quattrocchi, Centini,Guiderocchi, Tiraboschi, Fagnani Testini, Mastai. Dal 1841 fu presidente della Provincia di Teramo. Alla stessa data sostituì anche il suocero Orazio Delfico come socio ordinario della Società economica, di cui era socio onorario dal 1829. Partecipò con la Società economica alla Istituzione dell'Orto botanico di Teramo (oggi Villa comunale). D'altra parte il suo impegno pubblico si indirizzò soprattutto al settore dell’agronomia che lo vedeva impegnato anche, in prima persona, nella conduzione di una azienda agricola di notevoli proporzioni che riuniva le terre dei Dèlfico, nel teramano, e quelle dei Longano in Molise. Fu un innovatore, sperimentò nuove tecniche e istituì "poderi modello" per migliorare le condizioni lavorative e produttive del settore.. Formulò proposte, solo in parte realizzate, sia nel campo della viabilità, circa il tratto stradale da Giulianova a Montorio e il collegamento con Roma; sia nel campo della finanza, relativamente alla istituzione di Casse di Risparmio che furono poi concretate solo molti anni dopo.

MARIGLIANO

Risalta fuori una nota della Sovrintendenza dell’aprile

2004 con la lista di immobili da assoggettare a procedure di vincolo. Nella

lista ci sono Palazzo Comunale, Palazzo Mastrilli, Palazzo Cesarano, Palazzo

Doria, Palazzo D’Alessandro, Palazzo delle “Ornie Catalane”,

Palazzo “Torre”, Masseria Martoni, Palazzo e Cappella Anselmi, Palazzo

Addeo, Palazzo Montagna, Palazzo D’Amore, Palazzo

Quattrocchi, Chiesa di Sant’Antonio, centro storico di Laudomnini,

Palazzo Terracciano, Palazzo Lombardi, Palazzo Amato, Palazzo Monda, Casa Catalana,

che stando a quando asserito dall’ingegnere Ciccarelli al momento non hanno

vincoli.

LA STORIA DI MARIGLIANO: LA FINE DEL REGNO DI NAPOLI

Il 25 luglio 1860 Francesco II, ultimo re di Napoli, firmò la Costituzione per salvare il regno e la dinastia. A Napoli si scatenò la furia popolare. Per evitare i tumulti nelle Province, le autorità ricorsero ai "galantuomini", signori e borghesi benestanti che detenevano il potere economico e politico ed erano in grado di esigere da tutti il rispetto. Questi signori divennero i garanti del nuovo ordine costituzionale. La borghesia meridionale, di fronte a un'improbabile restaurazione borbonica o a una soluzione autonomistica, spinse per l'annessione al Piemonte. Il 21 ottobre dello stesso anno i cittadini furono chiamati per votare. La votazione plebiscitaria sancì l'annessione delle Due Sicilie al Piemonte.

Addio a Palazzo Spizuoco Attena. Il Sacco di Marigliano ha campo libero

I più clamorosi abbattimenti sono quelli dei palazzi Letizia, Bonazzi di Sannicandro, Di Pinto, Quattrocchi, Montagna, la Commenda dei Cavalieri di Malta, villa Attena, le fabbriche di Ghiaccio e le case Catalane a Lausdomini. Un triste elenco che potrebbe continuare all’infinito; lo scempio in questa città è vasto. La mano pubblica non riesce a governare l’urbanistica con leggi: prevale solo la logica del profitto. D'altra parte l’urbanistica neoliberista ha smarrito la responsabilità sociale e il problema accomuna destra e sinistra. In tanti anni si sarebbero potute stralciare almeno le regole per le zone storiche della città, le cosiddette zone A, adottando un piano particolareggiato per i centri storici con relative norme di attuazione in attesa del Puc atto a contemplare l’intera materia sul territorio. Non è bastata l'indignazione scattata in seguito all'abbattimento dell'altra villa Attena su corso Umberto I. Si replica. I palazzi storici a Marigliano sono alla mercè di cementificatori che vanno alla ricerca di palazzi antichi con giardini per ricavare quanta più possibile cubatura edificabile. Addio palazzo Spizuoco-Attena resterai solo un ricordo immortalato nelle cartoline d'epoca e nel sacco dello scempio che si sta perpetrando. Dai balconi vicinori la gente fotografa e filma, ma i cementificatori sono in una botte di ferro. Le leggi non esistono, o meglio non vengono definite in città. A Marigliano regna una vera maledizione nel settore dei beni culturali. Tutti si sciacquano la bocca, ma poche sono le azioni concrete.

ISCHIA

TORRE QUATTROCCHI

A FORIO - ISOLA D'ISCHIA

Torre Quattrocchi. Di forma quadrata, l’ultima

costruita a Forio, di fronte alla Basilica di S. Maria di Loreto, inglobata

in un edificio privato. Offre una ampia visione panoramica, donde il nome.

Storia dell’isola

d’Ischia Tra Torri e Sviluppo Urbano Abitato dal XII secolo ad oggi.

Ischia Il borgo marinaro, che vide strutturarsi insediamenti

permanenti dopo la costruzione del Torrione, presenta due delle maggiormente

note torri del paese: il Torrione, e quella che fu dei Migliaccio e poi dei

Morgera, comunemente nota sotto il mai giustificato, e probabilmente mal interpretato

nome di Torre Quattrocchi. Praticamente identica

alla Torre di S. Restituta, come si presentava prima del sisma del 28 luglio

1883, è il solo esempio di coronamento a merloni sopravvissuto nell’isola

(36), e si pone come ulteriore esempio di accoppiamento chiesa-torre, così

frequente anche nell’isola; essa fu l’ultima delle torri foriane:

La più recente di tali torri è quella in mezzo alla piazza appartenente

alla famiglia Migliaccio Fig. 10 - Torre Quattrocchi - Il coronamento a merloni

della Torre della Piazza (Quattrocchi) - Si noti

l’alternarsi di caditoie e archibugiere in corrispondenza di archetti ciechi.

Vi si potrebbero vedere 8 Torri (6 le indicate), poiché la QUATTROCCHI

è stata costruita sicuramente dopo il 1574, potrebbero essere queste

le 7 torri di cui parla Antonio Pirro STINCA nella sua Relazione alla Regia

Camera della Sommaria, a meno di quella di NACERA, ed aggiungendovi quella di

CIGLIANO e di BAIOLA. Le altre Torri quadrate, quindi private, sono: Quattrocchi,

Patalano, di San Vito, Morgera e la Torre di Panza: il documento grafico quindi

conferma la descrizione Stinca. La Torre Quattrocchi

è la più imponente, datata alla seconda metà del Cinquecento,

si trovava al centro del nucleo abitato, difronte alla chiesa di Santa Maria

di Loreto. Pendant con quella cilindrica dell’Università, adattata

poi a residenza nobiliare.

Situata di fronte alla chiesa di S. Maria di Loreto, vi è la Torre dei Quattrocchi, su ogni lato presenta una feritoia. Realizzata in muratura di tufo, è a pianta quadrata e a tre piani. Il piano terra, inclinato a scarpa, presenta un rivestimento a finto bugnato rimaneggiato, gli altri due a finto mattone. Gli spigoli sono rinforzati con pietre di tufo sagomato a blocchi che conservano il rivestimento a finto bugnato. Lungo il coronamento sporgente della torre, sostenuto da mensole collegate da voltine, si aprono feritoie alternate a caditoie . Su un blocco di pietra al centro dell'arco del portale si legge l'iscrizione "A.D. 1792" e al di sopra è uno stemma nobiliare in marmo (probabilmente della famiglia proprietaria della torre in quel periodo) raffigurante un elmo e due leoni rampanti ai lati di un albero. La torre è inglobata in un palazzo: all'interno del cortile, una scala semiaperta collega il piano terra, adattato ad androne del palazzo, con il primo livello; scale interne in legno collegano i piani superiori e la copertura. Dal cortile dell'omonimo palazzo adiacente parte una scala semiaperta che conduce al piano della torre, dal quale, poi, si accede ai piani superiori per le scale interne di legno. Proseguendo ancora e svoltando a destra per la salita di Via Card. Luigi Lavitrano dopo aver camminato per circa 100 mt. Sulla destra della piccola piazzetta, ha inizio via Casa Patalano. Dopo appena 20 mt. di fronte vi è la relativa Torre ottimamente restaurata nel 1933. La Torre è visibile, per la posizione relativamente elevata, sia dalle vie litoranee, sia dall’interno del paese: aiutano a rintracciarne la posizione due alte palme che crescono nel cortile interno, e che compaiono in quasi tutte le immagini che la comprendono.

Notizie Storico/Critiche - La Torre dei Quattrocchi, di corso Umberto fu edificata come torre di difesa e di rifugio dalle incursioni piratesche, all'interno del nucleo abitativo costituitosi nel XIV sec. intorno alla chiesa di S. Maria di Loreto. Verso la metà del XV secolo il villaggio di Forio era già in piena espansione e dal primitivo insediamento sul colle chiamato "Castello a roccio" presso la vetusta chiesa parrocchiale di San Vito (XIVsec.) dovette verificarsi uno spostamento verso il mare, nella zona intorno alla chiesa di S. Maria di Loreto (XVI sec.) ove si stabilì, infatti, un cospicuo nucleo abitativo. Per la sua ubicazione, esposta ai pericoli delle scorrerie corsare, si concentrò un nutrito complesso di torri di difesa. La soprannominata Torre di corso Umberto,a Piazza (Quattrocchi),(perché edificata dalla Nobile Famiglia Omonima proveniente da Roma)nella persona del magnifico Antonio che alla morte del Padre Flaminio Quattrocchio (Cubicolario di Urbano VIII) per non patire le avversità del Papa successivo si venne in un primo momento a rifuggiare nella sudetta Torre, (poi ritiratosi a Morano Calabro) edificata al Tempo di Pietro e Gomezio Quattrocchio per le ragioni sopra accennate, fu costruita nella seconda metà del XVI sec., più ampia rispetto alle altre. Fa parte della serie di circa dieci torri quadrate costruite tra le case per offrire riparo alla popolazione in caso di scorrerie. Adattata poi ad abitazione privata, è l'unica torre nominata da D'Ascia (1867) insieme al Torrione: lo studioso la segnala come la torre più recente e la dice appartenente alla famiglia Migliaccio. Ex residenza del medico svizzero Chevalley de Rivaz, almeno dagli anni Trenta è di proprietà della famiglia Morgera.

La Torre di Montevìco Torre di Santa Restituta Torre Quattrocchi (Torri a Pianta Quadrata) - IASOLINO-CARTARO (1586), oggi anche le recenti Schede della Soprintendenza, nel contributo di Matilde DE RIENZO

PREMESSA La lettura delle pagine, da 195 a 200,

e quella di alcuni documenti in siti dedicati, impone alcune riflessioni ed

annotazioni, interessanti, sia in termini di terminologia, sia dell'evoluzione

delle tipologie costruttive, della loro attribuzione temporale, utilizzando

allo scopo forma e particolari costruttivi dei manufatti di cui si tratta. La

Torre di Montevìco, e la vicina Torre di Santa Restituta, si pongono

come elementi interessanti del discorso prospettato; ma anche Torri in terraferma,

e addirittura di ubicazione a me particolarmente vicina, come la Torre

Quattrocchi (a pianta quadrata e unico esempio

di struttura originaria) sono comprese in questo sguardo panoramico. Questa

Appendice, quindi, contiene anche considerazioni di ordine generale, non necessariamente

tutte strettamente pertinenti al suo specifico soggetto. Terminologia e precisazioni

La lettura da pagina 195 a pagina 200, risulta molto utile per la individuazione

di criteri di ordine identificativo, e per un miglioramento della terminologia,

alla quale già un certo, indiretto, limitato, contributo, avevano dato

le più recenti Schede del Catalogo della Soprintendenza. Per moderare

facili entusiasmi in questo gruppo di nuove letture, comunque ben orientato

nel settore, occorre riflettere su qualche appariscente lacuna; si legge infatti:

a pagina 197: Assolutamente sconosciuta è la casa-torre rilevata a Casamìcciola

(nell'isola d'Ischia), nel rione Genòla, dovuta probabilmente ad una

famiglia del luogo che la costruì per proteggersi dalle incursioni dei

corsari saraceni. La Torre di Casa Cumana e non del Perrone, non è quindi

per nulla da considerarsi nell'elenco delle sconosciute, ma in quello, relativamente

numeroso, delle poco conosciute. Tra gli elementi di maggior interesse, nei

lavori di questo autore, troviamo lo studio sulle Torri a pianta quadrata come

scelta tipologica nella costruzione vicereale, (vedi a pagina147-148), con precisazione

in ordine alla loro comparsa (vedi pagina 197 e nota 7, che sembra collocarne

l'apparizione fra il 1491 ed il 1497, con riferimento alla presenza nell'Italia

meridionale di Francesco di Giorgio Martini ; nel seguito, è segnalata

l'opera dell'ingegnere Tortelli); - la presentazione di alcuni esempi, in luoghi

anche molto distanti fra loro, a conferma di un'unitarietà di visioni

progettuali, e la contemporanea discussione di soluzioni, anche se cronologicamente

molto lontane (Santa Restituta - Quattrocchi);

per parte nostra, aggiungiamo la somiglianza davvero notevole fra la Torre di

Montevìco e quella del Lago Patria, o di Castelvolturno, che viene specificamente

considerata ; - sembra definitiva la proposta di chiamare casa-torre una costruzione

difensiva edificata a cura dei privati, e di torre se destinata essenzialmente

alla difesa, edificata dal potere centrale. Logicamente, a queste proposte,

si possono trovare diverse eccezioni: l'indicazione è comunque interessante,

anche se l'aggettivazione di rifugio, meglio rende i propositi di talune soluzioni.

Un esempio di evoluzione costruttiva. ne riportiamo alcuni brani: La forma,

però, della casa-torre che abbiamo, all'inizio, presa in esame induce

a credere a un condizionamento derivante dal ricordo e dal significato di deterrenza

dell'alta torre medievale mediato dalla ricerca spaziale attuata dagli architetti

del Rinascimento. L'alta torre (cilindrica, però) su base scarpata noi

l'abbiamo già rilevata come elemento caratterizzante dell'architettura

fortificata medievale nell'Italia del Sud, dovuta all'influsso degli architetti

che operano per i sovrani angioini. Ma anche quando l'impiego delle artiglierie

rese inutile tale tipo di difesa il «ricordo» di quel tipo di coronamento

rimase, Il tipo di torre (che dovrebbe aver avuto origine alla fine del Quattrocento,

cioè in epoca martiniana) rappresenterebbe così un'involuzione

formale e tattica, ritornando a fabbriche alte ed emergenti (quindi maggiormente

vulnerabili dalle artiglierie) contrariamente a quanto avveniva nel campo dell'architettura

fortificata con la costruzione delle rocche, basse ed allargate in pianta. Ma

la ragione, per il quale venivano realizzate queste Torri, di difesa non contro

eserciti bensì a protezione delle coste dall'attacco dei predoni saraceni.

Il modello di tali Torri venne adottato nel cinquecento, all'epoca del vicerè

spagnolo di Napoli Pedro Alvarez de Toledo marchese di Villafranca.

197 pagina :Altre, numerose, case-Torri furono realizzate nel XVI secolo ed

agli inizi di quello seguente in varie località dell'ex regno napoletano,

dovute tutte ad interventi privati che seguirono, la duplice necessità

di difesa dai corsari (se sulla costa) o da briganti (se nelle zone interne);

le ritroviamo, con variazioni che le rendono più significative, a Forio

d'Ischia, dove, tra le Torri quadrate del luogo, va notata la Quattrocchi,

trasformata nel Settecento ed affiancata da altre costruzioni nel nucleo del

centro urbano, che, a giudicare da una antica stampa del Remond troverebbe rispondenza

in una analoga costruzione realizzata nell'isola a Lacco Ameno. E' evidente

che ci si riferisce a pagina 116, di J.Ch. Joseph Rémond (1827-1828),

che è forse la migliore per l'illustrazione, sia della Torre di Santa

Restituta, sia della chiesa: la Torre è rappresentata senza scarpa, con

il coronamento merlato alla Quattrocchi;

sulla sinistra la Villa Arbusto. La Casa-Torre, come è definita, si identifica

per l'Isola in tutte le Torri quadrate edificate dai privati, escluse dunque

le sole tre Regie, fra loro molto differenti; - la Torre Quadrata, non solo

isolana è, concettualmente, una involuzione rispetto al progredire dell'arte

prettamente militare; - gli esempi notevoli, citati dall'Autore, sono per l'intera

Isola, l'accoppiata Torre di Santa Restituta - Torre Quattrocchi,

conferma dell'apprezzamento da noi formulato nell'Appendice 38, inoltre, che

la citata Torre foriana è l'ultima costruzione del tipo 5, questa deve

essere vista come una probabile riproduzione di quella del Lacco; infine, anche

se non si può condividere, come già detto, l'aggettivo sconosciuta

per la Torre di Casa Cumana, è notevole che l'Autore ne parli, aggiungendo

subito dopo: pagina 197. Maggiori dimensioni, seguendo sempre lo stesso modello,

furono realizzate nella Torre di Franco a Soccavo (vicino Napoli). Sfugge forse,

nell'inquadramento fatto, che la torre di Casamicciola sembra essere, allo stato

attuale, una costruzione in cui la primitiva torre a pianta quadrata ha visto

affiancarsi, dal lato orientale, un corpo di fabbrica di caratteri edilizi molto

simili, probabilmente per scelta, all'originale. Interessante è al riguardo

anche la documentazione che si rinviene nel sito: (La difesa costiera in età

viceregnale), pure se il settore principale d'indagine è ivi quello dei

Campi Flegrei. Il modello di Torre Quadrata è meglio introdotto e precisato,

a pagina 147-148: Per tale «minaccia, portata dai Turchi e dai pirati

della Barberia nel XVI secolo, non venne ritenuto opportuno riattare i vecchi

luoghi fortificati anche perché, in effetti, nuovi metodi di difesa dipendenti

dall'invenzione delle armi da fuoco rendevano inutili allo scopo le vecchie

fortezze. Venne iniziata, invece, la costruzione di una serie di Torri costiere,

disposte a poca distanza l'una dall'altra in modo da permettere un facile collegamento;

sono queste le Torri che ancor oggi si vedono sulla costa, alcune adattate ad

abitazione ed altre ridotte a rudere ». La costruzione delle Torri iniziò

durante il governo del Toledoma il massiccio intervento ebbe luogo anni più

tardi, all'epoca del viceré don Parafan de Ribera duca d'Alcalà,

che emanò l'ordine per la costruzione generale, da attuarsi per conto

e sotto la direzione del potere centrale, prevedendo in dettaglio la dislocazione

delle Torri che dovevano essere innalzate in quei punti della costa, indicati

dai " Regi Ingegneri ", con l'obbligo che ciascuna torre fosse in

vista con l'altra, onde costituire nel loro insieme, senza soluzione di continuità,

tutta una serie di fortificazioni. Alla fine del XVI secolo le fabbriche non

erano ancora terminate, né sappiamo quando realmente fu completato il

programma. Ma l'opera difensiva, nel suo complesso, non fu mai attuata, perché

non tutte le Torri previste vennero costruite; inoltre, l'insuccesso della realizzazione

di una serie ininterrotta di fortificazioni fu dovuto al fatto che molte Torri

erano già in rovina prima che fosse terminato il programma difensivo,

e ciò avvenne sia per mancanza di manutenzione che per frode da parte

dei costruttori. Un così grandioso programma non ebbe, pertanto, il risultato

sperato e le cause sono da ricercarsi, oltre che nelle carenze già accennate,

anche nell'assenza di quell'indispensabile ausilio che alla difesa terrestre

avrebbe dovuto fornire la difesa marittima, mediante una flotta che invece fu

sempre negata dal governo spagnolo. La tipologia generale adottata nella costruzione

Vicereale delle Torri fu quella impostata su base quadrata, secondo l'esempio

fornito dalle Torri erette sulla spiaggia romana, escludendo altre impostazioni

planimetriche, sia poligonali che cilindriche, presenti nelle Torri a quel tempo

già esistenti. Fu prescelta, quasi sempre, per gli evidenti vantaggi

che offriva nella dislocazione dei cannoni su ogni lato, la torre quadrata,

che veniva mantenuta per tutte le Torri, ad eccezione per quelle alle foci dei

fiumi, ad immediato contatto con la marina. Queste ultime erano spesso accoppiate

con torrette di guardia, poste più in alto, ed aventi il compito esclusivo

di segnalare il pericolo ai paesi situati oltre i monti nell'entroterra. La

forma assunta dalla torre tipo: un semplice schema di piramide tronca, su base

quadrata, con caditoie ricavate nel coronamento liscio senza archeggiature e

beccatelli in rilievo, derivò dall'uso al quale esse erano adibite: avvistamento

e prima difesa, senza aver la possibilità di resistere ad un lungo assedio;

secondo il criterio già seguito in epoca medioevale. La Pianta Quadrata,

anche se dettata dalla Funzionalità, richiama quella matrice ideologica

delle opere difensive del Cinquecento. Numerosi disegni ci permettono di osservare

come alcune Torri fossero ancora in efficienza nel secolo scorso, sia quelle

vicereali che altre di epoca precedente. Documenti dell'epoca riportano i nomi

degli ingegneri della Reale Corte che provvidero alla costruzione o che si interessarono

a lavori di restauro, particolarmente Benvenuto Tortelli e Giovan Tommaso Scala,

al quale il viceré d'Alcalà affidò l'incarico di progettare

le nuove Torri; lo Scala, infatti, (ingegnere della Reale Corte) accompagnò

nel febbraio 1568 il Presidente della Sommaria Alfonso Salazar, inviato dal

governo imperiale ad ispezionare le coste del regno per la costruzione delle

Torri marittime. La tipologia delle Torri dislocate lungo tutte le coste del

vice regno napoletano trova rispondenza in analoghe fabbriche difensive dello

Stato dei Presìdi in Toscana, dove fu adottato il tipo più semplice

a struttura tronco-piramidale quadrilàtera La forma allora prescelta

rappresentò un innovazione rispetto alla tipologia esistente. scegliendo

la pianta quadrata per gli evidenti vantaggi che questa offriva nella dislocazione

delle armi da fuoco su ogni lato della terrazza di copertura ma la pianta quadrata

(con i relativi prospetti che sono uguali) anche se dettata dalla funzionalità

richiamava quel carattere di simmetria che è stato assunto quale matrice

ideologica delle opere difensive del Cinquecento. In realtà sappiamo

che innalzando la parete a scarpata a tutta altezza, eliminando le cornici che

limitavano all'esterno i livelli dei piani utili, e l'antiquato coronamento

in aggetto, sostituendo questo con uno schematico e funzionale coronamento dove

i beccatelli restavano diradati ed enormemente ampliati e le caditoie anch'esse

ridotte di numero ed allargate ed oblique, permettevano l'orientamento del tiro

dei piccoli pezzi di artiglieria, di cui era munita la torre, verso la base

delle Torri stesse. L'alta torre di Patria (sulla costa a nord di Napoli), la

prima ad essere realizzata (1532) con quella di Gaveta secondo il nuovo modello,

ci induce a considerare tale ipotesi, divenendo così l'elemento di transizione

tra le Torri del litorale laziale e quelle del viceregno napoletano. Due Torri,

così lontane nel tempo, così vicine costruttivamente, una riflessione

sull'indiretta conferma dell'aspetto della Torre di Santa Restituta, come lo

si rileva dalle poche immagini di artisti, negli anni che vanno dal 1758 al

1883. Finchè non se n'è trovata una diversa conferma, il rilievo

già fatto sulla somiglianza anche in specifici dettagli costruttivi dell'aspetto

delle Torri Quattrocchi e Santa Restituta,

soffriva di una cautelativa riserva sulla validità dell'analisi personale.

E' bene riflettere, come più volte fatto che, per il sovrapporsi di tutta

una serie di causali: terremoti, manutenzione, fragilità intrinseca,

mutate esigenze abitative, i coronamenti delle Torri dell'Isola d'Ischia, sono

oggi praticamente tutti scomparsi. L'unico esempio, integralmente conservato,

è quello della Torre Quattrocchi:

per le altre costruzioni del tipo, si hanno pochi residui elementi parziali,

ma significativi (per esempio: Santa, Torrione e Torone, in Forio; Torre di

Santa Anna, in Ischia Ponte); poche sono quelle che conservano in tutto o in

parte i soli beccatelli (Torre di Vico Costantino, in Forio; Torre di Testaccio;

Torre di Casa Cumana).

APPENDICE - Torre Quattrocchi, Forio, Centro, XVI secolo, seconda metà Ischia La Torre Quattrocchi fu eretta come torre di difesa e di rifugio dagli assalti pirateschi, per gli abitanti della zona, divenuti più numerosi, nel XIV secolo per la concentrazione intorno alla chiesa di S. Maria di Loreto. Di pianta quadrata, come altre dieci realizzate nel nucleo urbano per garantire un riparo alla popolazione in caso di scorrerie, fu poi modificata per adibirla ad abitazione privata. D’Ascia, scrivendo nel 1867, la segnala come la più recente e di proprietà della famiglia Migliaccio. Divenuta nell’Ottocento residenza del medico svizzero Chevalley de Rivaz, nel Novecento, come minimo dagli anni Trenta è di proprietà della famiglia Morgera. Torre Quattrocchi, XVI secolo La Torre di Quattrocchi, così chiamata per la presenza di una feritoia per lato, è posta di fronte alla Chiesa di S. Maria di Loreto. In muratura di tufo, ha una pianta quadrata e si sviluppa su tre piani. Il piano terra, inclinato a scarpa, mostra un rivestimento a finto bugnato rimaneggiato, mentre gli altri due sono a finto mattone. Gli angoli della costruzione sono rinforzati con pietre di tufo sagomato e conservano il rivestimento a finto bugnato. Portone della Torre Quattrocchi sul corso di Forio L’edificio ha un coronamento sporgente, sorretto da mensole collegate da voltine, dove si aprono feritoie alternate a caditoie. Al centro dell'arco del portale su un blocco di pietra è incisa la scritta "A.D. 1792" , con al di sopra uno stemma nobiliare in marmo (probabilmente della famiglia proprietaria della torre in quel periodo) raffigurante un elmo e due leoni rampanti ai lati di un albero. La torre è incorporata in un palazzo, a cui si accede attraverso un cortile, che conduce ad un cortile, dove una scala semiaperta collega il piano terra, adattato ad androne del palazzo, con il primo livello.

CASERTA

PUBBLICAZIONI DEGLI

ARCHIVI DI STATO SAGGI 105 ALLE ORIGINI DI MINERVA TRIONFANTE

Caserta e l’utopia di S. Leucio.La costruzione dei Siti Reali borbonicia

cura di IMMA ASCIONE,

GIUSEPPE CIRILLO E GIAN MARIA PICCINELLI

Un documento dell’Archivio di Stato di Caserta consente di costatare che effettivamente un tronco stradale di qualche miglio generalmente è suf?ciente per collegare con la capitale del Regno e con il capoluogo di provincia, innestandosi ad una strada regia o provinciale, la quasi totalità dei capoluoghi di circondario e, attraverso essi, la maggior parte dei Comuni. Del resto Michele Quattrocchi, un impiegato della Intendenza di Terra di Lavoro, dimostra nel 1844 che i 233 Comuni e i 315 villaggi della provincia sono in comunicazione per mezzo di strade rotabili, e qualche volta di vettura, con i capoluoghi di circondario e di distretto, con il Tribunale di S. Maria, con le diocesi e con la capitale del Regno e possono raggiungere, sebbene talora con qualche difficoltà, la Marina (130). Ma è il Quadro dimostrativo di tutte le strade comunali della provincia di Terra di Lavoro, redatto nel 1833 dal direttore delle Opere pubbliche provinciali ingegner Panico, a consentire un discorso dettagliato. Non c’è dubbio che Ludovico Bianchini fornisce dati esageratamente alti sulla lunghezza complessiva delle strade comunali del Regno, ma è altrettanto vero che il Quadro elaborato da Panico conferma una straordinaria diffusione delle strade comunali nella provincia. Esso, infatti, enumera tutte le strade comunali costruite, in costruzione e in progetto a quella data dai Comuni della provincia per accedere alle strade regie e provinciali, o anche alle opere speciali. Si scopre, così, che nel complesso 64 Comuni della provincia sono uniti al reticolato di strade regie e provinciali per mezzo di 77,5 miglia di strade costruite, 31 miglia in progetto e 81 in costruzione. Si tratta per lo più di strade a breve lunghezza, giacché come più volte ricordato la con?gurazione morfologica della provincia e le sue caratteristiche di geografia Fisica esigono per collegare i Comuni alla più vicina strada regia e provinciale piccole traverse, lunghe da mezzo miglio a tre miglia al massimo. 130 Michele Quattrocchi, Notiziario statistico delle distanze de’ comuni e de’ villaggi ad essi riuniti della provincia di Terra di Lavoro, Caserta, Tipografia dell’Intendenza, 1844.

Centro Storico di Solopaca

Piazza Vittoria è dominata dall’imponente facciata della Chiesa Madre intitolata al SS. Corpo di Cristo. Il 23 novembre 1616 gli eletti dell’Universitas, Bernardino Quattrocchi e Tarquinio Frascadore, domandarono al vescovo di Telese Sigismondo Gambacorta di poter erigere un tempio dove si potesse esercitare il pubblico culto. Già nel 1601 gli amministratori di Solopaca avevano chiesto al precedente vescovo (Monsignor Savino) di poter costruire un tempio in sostituzione dell’abbandonata chiesa di San Sebastiano, allora appartenente all’Università. La petizione fu accolta da Monsignor Gambacorta con la bolla del 1616 e la chiesa fu edificata accanto al castello e alla chiesetta di San Martino a partire dall’anno successivo. Il nuovo tempio fu inaugurato, però, solo nel 1660. Cenni Storici : Solopaca si trova sulle pendici nord-occidentali del monte Taburno-Camposauro e sulla riva sinistra del fiume Calore. L’abitato si distende come una lunga striscia che si affaccia sulla Valle del Basso Calore detta anche Valle Telesina della cui storia è parte integrante. La vallata, data la sua fertilità, attirò gli Osci che vi costruirono un insediamento a cui fu dato il nome di Tulisiom. Gli Osci vennero poi cacciati dal loro territorio dai Sanniti che, giunti a Tulisiom, senza molta fatica la conquistarono. Le genti sannite, nella loro espansione territoriale, arrivarono fino al litorale campano. Roma, però, – preoccupata della potenza di questo nuovo popolo – vide minacciato il suo dominio sull’Italia meridionale. La guerra,combattuta principalmente in territorio campano,si articolò in tre fasi, le cosiddette “Guerre sannitiche”. Memorabile resta nei secoli l’onta subita dai romani alle Forche Caudine, ma questi ultimi ebbero comunque la meglio e conquistarono il Sannio. Tulisiom venne ribattezzata Telesia e divenne uno delle principali città del Sannio romanizzato. Come in tutto l’impero, anche Telesia subì la decadenza dell’età medievale e i luoghi pedemontani, più sicuri, si andarono popolando,accrescendo i casali che erano sorti attorno a ville rustiche romane. A Solopaca si ricordano i casali Capraia, Sancti Johannis, Fasani, Surrepaca, Praecusi, Veglianti etc. Nel corso dei secoli i tre casali maggiori Praecusi, Surrepaca e Capraia si sono fusi dando origine al paese attuale. Solopaca è ricco di monumenti, tra chiese (se ne cntano ben 9 di cui 3 maggiori) e palazzi storici.

SIRIGNANO e dintorni nella storia di Napoli

Se la passavano sicuramente bene anche gli speziali manuali Pasquale Cavaccini, Giuseppe Canonico e Antonio Bianco o i negozianti di vino all’ingrosso Pasquale Cavaccini e Andrea Canonico, come i negozianti di legnami Alfonso e Modestino Avitabile, Gaspare Ferrara, Giuseppe Bianco e Francesco Vitelli, quelli di tessuti Nicola De Judicibus, Domenico Montuori e Alfonso D’Apolito, e quello di terraglie Pellegrino Fasulo. Lo sapevano sicuramente meglio di noi i mediatori e sensali Saverio Quattrocchi, Luigi De Lucia, Francesco Masucci e Saverio Cavaliero. All'epoca risultano esercenti arti e commercio svariati cittadini, a cominciare dagli eredi di Luigi de Stefano che facevano gli albergatori,e con Lucia Sozio e Angelo Bianco che erano trattori di trattoria. Ma c’erano anche vinai, come Maria Canonico, Michele Masucci, Andrea Canonico, Paolo Criscuolo e Giuseppe De Judicibus, o anche solo venditori di generi diversi: Fiorlinda De Judicibus, Antonio De Judicubus e Maria D’Apolito. Anche la Società Operaia occupava il suo ruolo in società. Era detta di Mutuo Soccorso, aveva raggiunto i 120 soci con un fondo sociale di 1,300 lire sotto il presidente Pasquale Bellusci e con a segretario Speltra. In questi anni si guardò anche alle opere pubbliche. In particolare viene completato il tronco da Taurano a Lauro, lungo 1600 metri, costruzione cominciata molti anni prima dal Comune di Taurano, sulla strada Cardinale-Lauro (Janni, Resoconto delle Opere Pubbliche, Pergola, 1893).

CICCIANO

LA COMMENDA GEROSOLIMITANA DI CICCIANO NEL 1780 - DOMENICO CAPOLONGO - FRANCESCO M. PETILLO

173.097 Mastro Antonio Sanseverino rende sopra una Casa palaziata

con Cortile, ed orto contiguo, e con l’azione di pigliare l’acqua

dal Pozzo, che fu di Bartolomeo Malatacca annue grana due sita dove si dice

alla Murata giusta li beni, che furono di Donna Isabella Urries, Ottavio

Quattrocchi, via publica e vicinale, ed altri confini, quale Casa, ut

supra descritta nel Cabreo di detto Signor Commendatore Branciforte si possedeva

da Francesco Miele al presente da detto Antonio Sanseverino con detto rendito

.Verso la fine del XIII secolo nel Casale di Cicciano

si stabilirono con una loro domus i Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni

di Gerusalemme. L’insediamento diventò Commenda e Commenda Magistrale

nel secolo successivo. Nacque, così, il Castrum - il Castello o Casa-fortezza

– residenza ufficiale dei Cavalieri, costruito nella località chiamata

Lo Ponte.Il termine Castrum deve essere inteso

non come castello in senso stretto quanto piuttosto come uno spazio chiuso dotato

di una forma di difesa. Infatti, il nostro Castro era uno spazio ben delimitato:

un quadrilatero protetto da una cinta muraria e circondato da un fossato. Quando

fu appianato, il fossato aveva una larghezza di circa otto metri. Se consideriamo

l’intero perimetro del complesso (circa trecentotrenta metri), ricaviamo

una superficie di oltre duemilacinquecento metri quadrati. Girolamo Branciforti,

commendatore dal 1642 al 1686, pensò bene di sfruttare questa considerevole

estensione facendovi piantare numerosi alberi da frutta. Parallelamente al fossato,

c’era una strada pubblica. Fossato e strada, poi, isolavano materialmente

il Castro dalle abitazioni private che lo circondavano. Al Castello si accedeva

da una sola porta grande, la ianua magna, posta sul lato sud e dopo aver superato

un ponte levatoio. Lo spazio interno si presentava come un piccolo villaggio.

Oltre al palazzo del Commendatore, vi erano la Chiesa di San Pietro Apostolo,

il carcere civile e quello penale, un pozzo d’acqua sorgiva, un cortile

grande e uno piccolo, diversi locali di deposito e di servizio, un discreto

numero di abitazioni private. La

porta di accesso al Castro era difesa da un rivellino, una seconda costruzione

in posizione avanzata rispetto al perimetro delle mura. Il rivellino occupava

buona parte dell’attuale piazza Mazzini. Non ne conosciamo la forma. L’impianto

poteva essere semicircolare, quadrato, rettangolare, pentagonale se non addirittura

triangolare. I primi inventari dei beni della Commenda si limitano a riportare

che il Castro aveva un rivellino davanti e non aggiungono altro. E’ solo

con l’inventario dei beni del 1646 che abbiamo qualche particolare in più.

In questo secolo, però, sembra che il rivellino abbia perso la sua originaria

natura di opera difensiva e sia stato trasformato in un piccolo, ben curato

giardino che rendeva veramente delizie a chi vi entrava. Negli anni successivi,

il rivellino fu ulteriormente ingrandito e abbellito con aiuole fiorite e la

costruzione di tre padiglioni. Aveva tre porte d’accesso con archi di due

grottoni, uno piantato tutto di lauri regi e l’altro di alberi di agrumi,

circondati a loro volta da fontane. Per farlo meglio godere al di fuori, fu

aperto, poi, un portone a rastello con un lungo viale prospettico, delimitato

a sua volta da pilastri e statue. Nel 1646,

nella piazza antistante al Castro e a ridosso del rivellino, dal commendatore

Branciforti venne fatta costruire una cisterna pubblica che veniva riempita

con l’acqua del fiume di Avella. Agli inizi del cinquecento, il palazzo

della Commenda era costituito dal palazzo vero e proprio e da una torre posta

accanto alla porta d’accesso al Castello. Il palazzo si sviluppava al piano

terra e al piano superiore: la torre aveva un piano in più e la sua sommità

era raggiungibile attraverso una scala esterna. Al piano terra vi erano i locali

di servizio. Al piano superiore vi erano due sale pubbliche e le camere private.

Si entrava direttamente in quella che era chiamata la sala magna con la cimineria

ovvero il salone di rappresentanza o delle feste. Seguiva l’altra sala

pubblica detta la sala penta o la sala pintata, più piccola rispetto

alla precedente. Con il Branciforti tutto il complesso fu alquanto modificato

con l’aggiunta di diversi altri locali sia per abitazioni che per servizi,

compreso un cellaro capace di contenere quattrocento botti circa. Fu coperta

la porta d’ingresso con un porticato a volte e su di esso furono costruite

una seconda sala grande ed una camera. Con Carlo Spinelli, commendatore dal

1686 al 1708, si parla per la prima volta di un quarto di sopra che si sviluppava

a destra e a sinistra di una sala centrale. Si accenna anche a un passetto che

comunicava con il coretto nella Chiesa di San Pietro e a un secondo torrione.

Il Commendatore esercitava sia il potere temporale

che quello spirituale. Nominava il Capitano del Castro (più tardi chiamato

Governatore) per l’amministrazione della giustizia e per le altre funzioni

di polizia; sceglieva gli Amministratori locali tra quelli designati dal popolo;

nominava il Vicario generale, l’Arciprete della Chiesa Madre e i Cappellani

delle altre chiese. Il Capitano era affiancato da esperti in materie giuridiche

(consultori). In caso di assenza veniva sostituito da un Luogotenente anch’esso

nominato dal Commendatore. L’abitato era raccolto

attorno al castello, suddiviso in contrade o quartieri: La

Morata, Casale Novo e Ponte Vecchio, immediatamente a ridosso del lato orientale

del fossato;

Li Vinti e Curano, ancora più ad est;

Li Marenda e La Palmentella, a nord;

Li Sappierti, La Plaza e Li Rosci, ad ovest.

La popolazione era organizzata in Universitas. Organi ufficiali dell’Università

erano il Parlamento - ovvero l’assemblea popolare - e il Reggimento, formato

dal sindaco e un numero variabile di eletti. Sindaco

ed Eletti esercitavano compiti di ordinaria amministrazione, duravano in carica

un anno ed erano rieleggibili. Il Sindaco si faceva interprete dei bisogni dei

cittadini e difendeva le loro ragioni davanti alle altre autorità. In

questi ed in altri compiti era coadiuvato dagli Eletti. Il Sindaco aveva, poi,

l’obbligo di rendere il conto della propria gestione. A tal proposito,

il Parlamento nominava sei Deputati abili ed idonei perché visionassero

detto conto in conformità alle regole regie. Il raduno del popolo era

detto Parlamento perché presupponeva, per l’appunto, il parlare

delle questioni poste all’ordine del giorno. Al Parlamento intervenivano,

oltre agli Eletti, tutti i capifamiglia con esclusione delle donne e dei figli.

Il luogo della riunione era chiamato Sedile e variava a seconda della disponibilità

o delle epoche: per un lungo tempo è stato il Largo delle Teglie (oggi

è lo spazio con il monumento a Giuseppe Mazzini), sotto due alberi di

tiglio; poi è stato il largo davanti alla corte del Castro. Il Sedile

era quello che oggi è la sala consiliare. I cittadini erano convocati

dal Baglivo nonché Nunzio o Giurato il quale faceva il giro del paese

dando l’annuncio ad alta voce in modo che potesse essere udito e compreso

da tutti. I convenuti votavano anch’essi ad alta voce in eorum vulgari

sermone. Alla riunione del Parlamento presenziava il Capitano e il relativo

verbale, contenente i nomi degli intervenuti, le proposte formulate e le decisioni

prese, era redatto da un notaio che, per l’occasione, assumeva le funzioni

di Cancelliere dell’Università. La Commenda fu soppressa a seguito

della legge di abolizione della feudalità del 2 agosto 1806. Pochi anni

prima - nel 1792 - la Commenda aveva perso il potere spirituale in quanto il

Re di Napoli, su ricorso degli stessi ciccianesi, aveva ordinato il passaggio

dell’Arcipretura di Cicciano alla Diocesi di Nola. Del periodo gerosolimitano

restano poche epigrafi, le armi di alcuni Commendatori, diverse acquasantiere

e un fonte battesimale.

Atti fatti e notizie su Cicciano e la sua gente - Francesco M. Petillo

182 Nel mese di dicembre 1617 Ambrogio Quattrocchi, della Città di Napoli, ricopre la carica di Luogotenente del Castello . Possedeva una casa palazziata nella località La Murata.

CICCIANO TEMPLARE

Senza la presenza dei Giovanniti Cicciano sarebbe rimasto

un semplice casale di Nola fino all’arrivo dei Francesi all’inizio

del secolo XIX.Ma le cose andarono diversamente, a causa forse di una cospicua

presenza Templare nell’area di Fellino fino

al 1312 e certamente per la ubicazione strategica del nostro comune nel sistema

viario di allora. Infatti, la modesta Domus giovannita iniziale, già

documentata nel 1292, guadagna sorprendentemente, durante il secolo XIV, i successivi

livelli gerarchici di Camera Priorale e di Commenda Magistrale, rientrando cioè

nei dominidiretti prima dei Priori di Capua, per pochi decenni, e infine dei

Gran Maestri, fino al 1806. Alla crescita gerarchica nel corso del XIV secolo

della Commenda all’interno dell’Ordine si associa conseguentemente

quella amministrativa di Cicciano nel Regno, con il riconoscimento al precedente

casale di Nola del rango di Terra autonoma e quello di Universitas alla sua

popolazione.Questo comporta che la storia della nostra Commenda coincide di

fatto con quella di Cicciano in senso lato fino al 1806, se non altro per la

ricca documentazione lasciataci dai Giovanniti, in particolare negli Archivi

dell’Ordine (Malta, Roma), nell’Archivio Segreto Vaticano e in quello

di Napoli. Con la presente pubblicazione del cabreo del 1780 della Commenda

Magistrale di Cicciano si completa lo studio e la divulgazione dei documenti

fondamentali di una delle più importanti presenze in Italia dell’Ordine

Gerosolimitano. Nulla faceva presagire in questo anno la perdita - nel 1792

- della giurisdizione spirituale, e la soppressione stessa - nel 1806 - dell’Ente,

con la eversione della feudalità nel Regno di Napoli. Questa Amministrazione

è orgogliosa di pubblicare questo lavoro, nella scia di quanto fatto

dai nostri predecessori per ben sette precedenti studi sulla Commenda, tra il

1979 e il 2007. Porgiamo allo stesso tempo i ringraziamenti più sinceri,

a nome nostro e della cittadinanza tutta, a Domenico Capolongo e Francesco M.

Petillo, per questo ennesimo lodevole sforzo, nel ricordo dell’altro nostro

storico, Luca De Riggi, che tanto ha contribuito alla ripresa di queste preziose

ricerche. Raffaele Arvonio Sindaco di Cicciano Lucia Marotta Assessore alla

Cultura

CICCIANO (NA)

Il toponimo, citato per la prima volta nel 951 e prevalso sulle forme concorrenti Castel Cicciano e Tiziano, ha quasi sicuramente origine prediale ma appare difficile stabilire da quale personale latino derivi. Nei pressi del monte Fellino sono state rinvenute tracce risalenti al paleolitico superiore. Crocevia di grande importanza nell'epoca romana, il territorio comunale, attraversato dalla via Popilia, fu teatro di uno scontro tra le legioni del console Claudio Marcello e i cartaginesi di Annibale, che furono sconfitti. In epoca medievale il borgo visse all'ombra del castello, eretto per sbarrare la strada ai saraceni che, sbarcati presso Mondragone, devastarono città e villaggi. Nel corso del XIII secolo i templari prima e i cavalieri di Malta dopo entrarono in possesso del feudo, che in seguito passò agli Orsini. Nel 1528 il borgo fu confiscato e venduto a Girolamo Pellegrino; successivamente appartenne a Girolamo Colonna, ai Carafa, agli Spinelli, a Cristoforo Grimaldi e infine ai Nucci. Il patrimonio architettonico annovera alcuni edifici di notevole interesse, tra cui la chiesa di San Giacomo Apostolo, la chiesa di Santa Maria degli Angeli, che si fregia di dipinti di Angelo Mozzillo, e la parrocchiale di San Pietro, in cui è custodita un'acquasantiera e un fonte battesimale con una delle tipiche croci dei cavalieri di Malta. L'incremento demografico, già sensibile nell'immediato secondo dopoguerra, ha avuto negli ultimi decenni un'apprezzabile accelerazione.

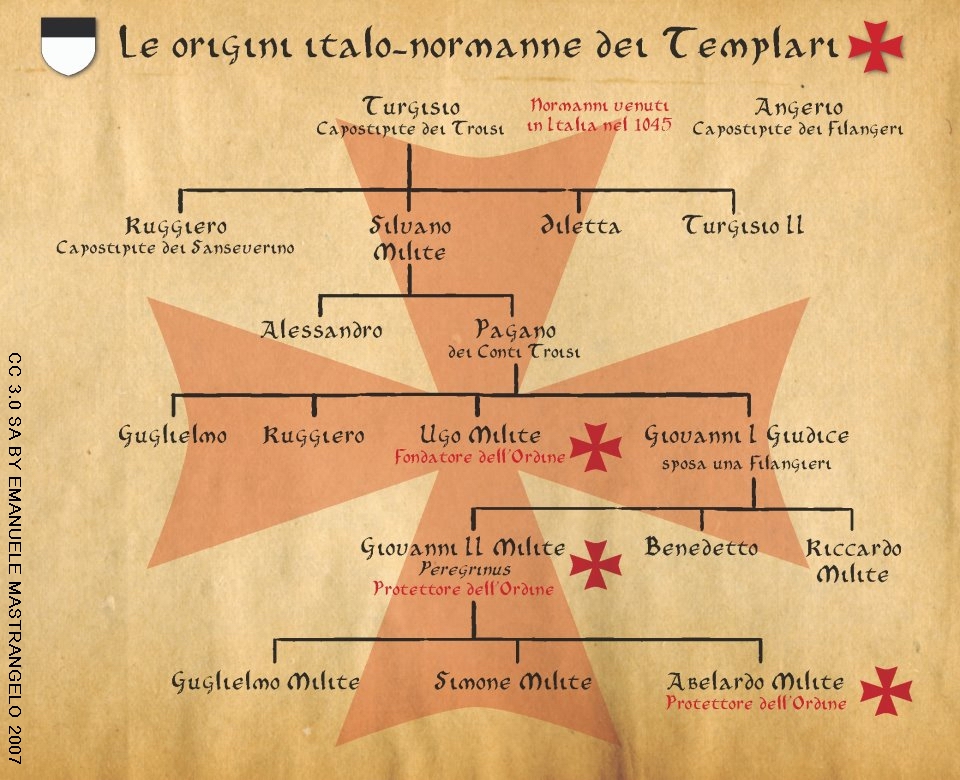

I Templari? Sono «Made in Italy»… altro che francesi! – di Orazio Ferrara - Storia in Rete

Anche se piacerebbe a certa storiografia transalpina. Non

Hugues de Paiens ma Ugo di Pagani, nato a Nocera nel XII secolo. Tornano genealogia,

simboli araldici ed esoterici, anche i nomi dei compagni d’avventura in

Terra Santa. Tutto questo è miracolosamente sopravvissuto ad una «damnatio

memoriae» che ha cancellato – forse non a caso – soprattutto

nei luoghi d’origine del suo fondatore ogni traccia dell’Ordine del

Tempio…«Si l’on devait, par un seul mot, caractériser

l’Ordre du Temple, celui de «mystere» s’imposerait sans

contredit». [Se si dovesse caratterizzare in una sola parola l’Ordine

del Tempio, «mistero» si imporrebbe senza rivali]. Così Charles

Bartolini, un moderno studioso francese della Militia Templi, i Templari. Non

si può non essere d’accordo, il mistero comincia fin dall’inizio:

l’enigma della nazionalità e del luogo d’origine del fondatore

dell’Ordine. L’argomento ancora oggi è oggetto di studio e

di accese dispute. Gran parte degli scrittori francesi, sull’onda di un

certo sciovinismo, lo hanno detto di nazionalità francese, salvo però

a litigare di brutto sull’identificazione del luogo che gli avrebbe dato

i natali. Tra il Seicento e la fine dell’Ottocento diversi studiosi italiani

hanno avanzato l’ipotesi, provocando iratissime reazioni Oltralpe, che

il fondatore dell’Ordine del Tempio avesse invece origini italiane. Cominciò,

nel 1610, Filiberto Campanile, il quale affermò essere stato un Ugo discendente

da un Albertino di Bretagna ed originario di Nocera dei Pagani in provincia

di Salerno. Questa tesi venne ripresa dal siciliano Antonino Amico 25 anni più

tardi, e poi con più validi argomenti a metà Ottocento da Matteo

Camera e infine da Michele De Santi. Quest’ultimo, affidabile storico nocerino,

nonché Corrispondente della Consulta Araldica del Regno e della Commissione

Araldica Napoletana, in diversi passi delle sue opere scrive di avere le prove

dell’italianità di Ugo o Ugone dei Pagani e che tutto ciò

esporrà nel volume sui feudatari di Nocera. Purtroppo questo libro non

sarà mai pubblicato e, per quello che ne sappiamo, anche il prezioso

manoscritto sarebbe andato perduto. Come sempre, in questi casi controversi,

la cosa più opportuna è riguadagnare le fonti senza alcuna intermediazione.

E le fonti, come concordano unanimemente questa volta gli storici, sono soltanto

due: le cronache di Guglielmo di Tiro (1130-1186) e di Giacomo di Vitry o Vitriaco

(1160-1240): ambedue scrivono, seppure a scalare di una generazione, nei decenni

successivi alla fondazione dell’Ordine del Tempio e quindi sono contemporanei

del periodo di maggior espansione e potenza dei cavalieri templari. Per le funzioni

rivestite, ambedue hanno potuto accedere a documenti e archivi altrimenti inaccessibili

ad altri. Ambedue possono contare su testimonianze di prima mano. Ad esempio,

Guglielmo di Tiro scrive che «…furent dui chevalier. Li uns ot nom

Hues de Paiens delez Troies; li autres Giefroiz de Saint Omer». Per quest’ultimo

nome un’altra edizione del medesimo manoscritto recita «Geoffroi

de Saint Aldemar». L’altro cronachista, Giacomo di Vitry, annota

testualmente «… viri venerables e amici Dei, Hugo de paganis, e Gaufridus

de sancto Aldemaro», in altra parte Ugo è detto addirittura Paganensis.

Solo da due antichi documenti vaticani viene qualche sprazzo di luce. Il primo

è una bolla di papa Onorio III, datata sede di San Pietro 21 novembre

1216 e indirizzata ai magistri delle domus templari, costituite, tra l’altro,

nelle provincie ecclesiastiche di Salerno, Amalfi, Ravello e Sorrento. Il secondo

una lettera di papa Clemente V, datata Poitiers 12 agosto 1308, con cui si ordina

a vari arcivescovi e vescovi, tra cui quelli di Napoli e Avellino, di recarsi

in diverse provincie, comprese Salerno e Amalfi, per mettere in istato di accusa

«magister et fratres Militiae Templi». Dunque nelle province ecclesiastiche

di Salerno ed Amalfi, e fino ai primi decenni del 1200 anche di Ravello, esistono

delle fondazioni templari, quella di Nocera deve essere tra quelle dipendenti

da Amalfi. Ma per Nocera lo sradicamento di ogni memoria templare raggiunge

il parossismo, tanto che per secoli la Casa dei Pagano evita di rivendicare,

ritenendola una grave onta, l’appartenenza al suo ceppo di quell’Ugo

fondatore e primo Magister dei Templari. Nel primo decennio del 1300, negli

anni culminanti della persecuzione di Santa Romana Chiesa contro il Tempio,

accade in Nocera qualcosa di terribilis. Diversi storici hanno avanzato l’ipotesi

dell’uccisione di un vescovo, a seguito di un tumulto popolare. Certamente

non deve trattarsi del vescovo di Nocera, in quanto quest’ultima città

non è più sede vescovile da qualche secolo. Nocera per quel tempo

dipende, come visto, dal vescovo di Amalfi. Potrebbe quindi trattarsi dell’uccisione

di un vescovo inviato a Nocera per una inquisizione. Ma allora perché

non è stata emessa la bolla di scomunica, di regola in simili casi, contro

la popolazione e che sarebbe stata illuminante al riguardo? Forse perché

quell’inquisizione riguardava i Templari e pertanto tutto doveva restare

segreto? Brancoliamo nel buio più assoluto. Un monaco basiliano del 17°

secolo ha annotato, a margine di una pergamena nocerina dei primi del Trecento

concernente la giurisdizione della chiesa di Amalfi su quella nocerina, la frase

«ob nefandum scelus» (cioè «a causa di un delitto nefando»).

Intendeva riferirsi, come sembra, a quel delitto maturato nel torbido clima

di caccia ai Templari e soprattutto ai loro beni? Per noi resta ancora un enigma,

come sempre quando si ha a che fare con i cavalieri rossocrociati. TESTO

- RICCARDO CHISSOTTI

sito a cura di Gilberto Quattrocchio e Patrizia Prodan

altri siti di Gilberto:

siti Interessanti